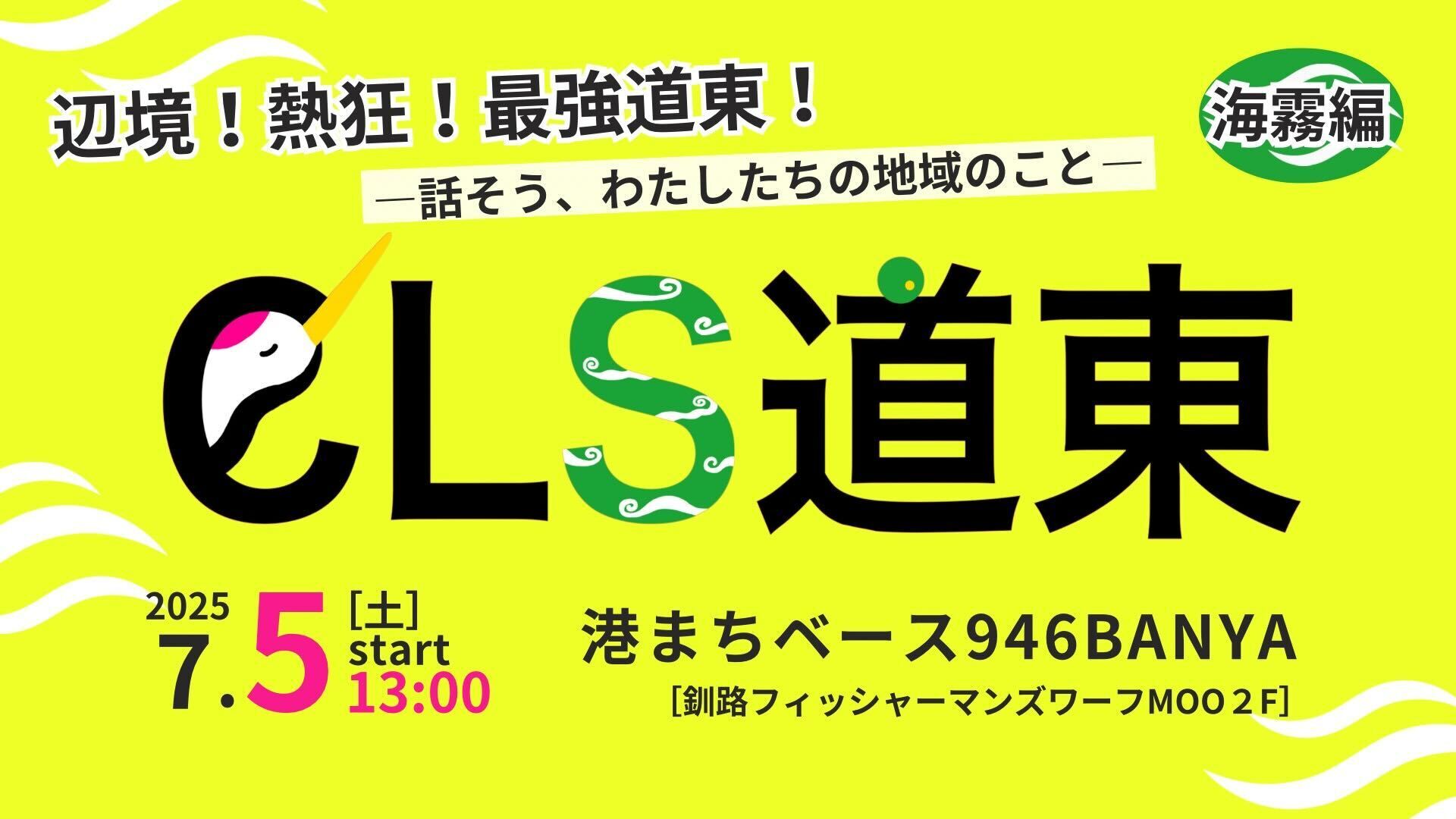

7回目となるCLS道東に参加してきました。おかげさまで本編に関しては皆勤賞です。

https://clsdoto25jiri.qloba.com

https://clsdoto25jiri.qloba.com

ところが、今回をもってCLS道東は一度お休みになるとのこと。つまり、今回は中断前の最後の開催です。

そのお知らせを受け、今回は工程を考えました。

これまで参加した6回のCLS道東は、すべて前夜祭の始まる直前に釧路入りするのがパターンでした。つまり、事前ワーケーションにはまったく参加していませんでした。

ですが、今回は前夜祭の前日に道東入りしました。

今回スケジュールを変えた理由は2つあります。

一つは自分の中で、「そもそも何を求めてCLS道東に参加するのか、何がしたいのか」を明確にしておきたかったからです。

私は道東が大好きです。旅ができるなら行かない理由はありません。とはいえ年2回も会社を空けて参加するからには、何かしらの成果が求められます。

もう一つは、今回、2月のCLS道東 極寒編の懇親会で語り合った相田水産の相田さんから、ホタテ漁体験のお誘いがありました。

これはもう行くしかない。行かない選択肢はありません。

そこで相田水産さんのある常呂に行く工程を組み込み、道東入りのスケジュールを考えました。

今回は水産系に関する知見を貯める。それが私の個人的なミッションです。

このnoteに書いた通り、私はさまざまな産業でkintone導入の経験がありますが、水産業はほぼ未体験です。

また先に書いたように、道東に対して「自分や会社が何ができるのか」を考えることも、今回のサブミッションとして掲げていました。

ただ、単に物産を購入してお金を落とすことも貢献にはなるでしょうが、それは個人でもできること。おそらくやるべきは、もう少し上のレベルのことではないかと思っています。

それについても考える必要がありました。

羽田から女満別に飛びました。そして、女満別空港の近くにある石北本線の西女満別駅から網走に入る予定でした。ところが、羽田で管制官からの離陸指示が混雑によって遅れ、女満別空港に着いたのは定刻より1時間近く後。

そのため、西女満別駅からJRで網走に入るルートを諦め、女満別空港からバスで網走に向かいました。

北海道の鉄道が置かれている実情から、地方に向けてできることを考えたかったのですが――。

その日の夜、宿泊した網走で、まさにその実情を感じさせる出来事がありました。

網走ビールをいただき、網走の夜を歩きました。

ここで見た網走の繁華街の閑散とした様子。22時であるにもかかわらず、繁華街が繁華街としての体をなしていなかったことに衝撃を受けました。

これが地方衰退の実情。

地方は閑散としているのに、都会は繁栄を謳歌しています。その一方で、混雑の中でストレスの多い通勤を余儀なくされています。

このような歪な状態で本当に良いのだろうか。これが持続可能な社会を目指す上で、わが国のあるべき姿なのだろうか。

何度もnoteに書いている通り、私は混雑が大嫌いです。

首都圏の混雑が都市や社会、そして人の日常であるべき姿だとは、どうしても思えません。

網走で感じた地方の衰退の実態は、私にとって道東に来る意味を見つけさせてくれました。やはりITを用いてリモートワークが可能になるしかない。都会の仕事を都会に行かずに完結できるような仕組みを考えなければ――。

翌日、早朝のバスで常呂に向かい、常呂バスターミナルで乗り換えて栄浦漁港へ。早く着きすぎたので、近所の原生花園を見に行き、私の好きな景色を堪能しました。

そして、再び栄浦漁港へ。そこでちょうど相田さんご夫妻が車で通り過ぎ、私を車に乗せてくれました。

しばらくすると皆さんも合流します。合流までの間、私はホタテが水揚げされた後、循環された海水がホタテを生かしている様子などを拝見しました。

整然と並んでいて、見るからに美味しそう。

ライフジャケットや漁師さんが着る防水服、長靴などを貸していただき、酔い止めもいただいて、皆さんで船へ。

栄浦漁港の防波堤灯台を過ぎたら、そこから先はサロマ湖。広大です。

私にとって30年以上ぶりのサロマ湖。その広さをすっかり忘れていましたが、久しぶりに来ると本当に広い。

快晴の空の下、滑るように船は進みます。

湖上のあちこちにブイや浮玉が並んでいるのに気づきました。整然と並んだ浮玉は、漁場のエリアを表しているのでしょう。

そして、漁場ごとに一つ、浮き球の上に旗のようなものが立っています。おそらくは、その漁場が誰のものなのかを示しているのでしょう。

私たちには、それが何を意味するのかわかりませんでしたが、無事に船は目的地に到着しました。何回かぐるぐる回ったので、途中で一度迷われたそうです。

それでも、船の運転を軽やかにされるお二人は、本当にかっこいい。今回は相田さんの船で向かい、そして相田さんの友人である伊藤さんの漁場で収穫体験をさせていただきました。本当にお二人と奥様には感謝です。

さて、船が漁場に着き、浮玉に張られたロープをウィンチで巻き上げます。

すると、びっしりと、縦に伸びたロープに付着しているホタテたちが現れます。それらを私たちも手で持ち上げる作業をさせてもらいました。

思った以上に重たい。

そして、思った以上にホタテの見た目が賑やかです。

引き揚げたホタテの列をどさりと船の上に乗せると、美しいホタテのイメージとはかけ離れた姿。

ホタテの表面には様々なものがびっしりと付いています。ホヤ、海藻、さらにワレカラという体長5センチ未満のエビのような小動物。

このワレカラの数が尋常ではありません。ホタテの上で密集し、うねうねと動き回っています。こういうのが苦手な方には耐えられない光景かもしれません。

ワレカラという生物は初めて知りましたが、刺されるとダメージがあると伺ったので、お借りした軍手をはめて、刺されないように気をつけました。

こうした、ホタテの生の水揚げ現場を体験させてもらったことで、気づきがありました。

それは、ホタテが生きた海で育っているという当たり前の事実です。

ホタテは生き物です。養殖であろうと天然であろうと海の中で育ち、旨みを蓄える生き物です。

生きている以上、海のほかの生き物と共生しています。

天然物は動き回っているため殻が比較的きれいですが、養殖のものは定位置にあるため雑多な生き物が付着します。

ところが私たち消費者には、ホタテはきれいな姿で届きます。

つまり、そこまでの間には漁師さんの作業があります。

小屋に戻った後、実際の作業を見せてもらいましたが、ホタテの殻の表面についたものを丁寧にそぎ落とします。

それを海水を注いだ水槽で新鮮なまま保ち、そこから順次出荷されるのです。

ですが、水揚げの瞬間は、海の生物相が生々しくそのままの姿を見せてくれます。

では、海の中での養殖の間にきれいなホタテの姿を保つことはできないのか。

きっとそんな問いもあるのでしょう。

でも養殖の場合、水揚げの時点で殻がきれいだったら、逆に不自然なのではとも思います。

海は生きています。だからホタテの殻の表面にもたくさんの生き物がつくのです。

あるいは養殖方法や薬品の投入によって、ホタテの表面がきれいな状態で水揚げされるやり方もあるかもしれません。

しかし、その場合、そのホタテの周囲の水は「死んでいる」とも言えるのです。

私は技術の進化や養殖業者の工夫を否定するつもりはありません。

が、やはり今回体験させてもらったように、びっしりと殻の表面に生きた証しがついたホタテの方を選びたいと思いました。

ただ、養殖にしてもまだまだ工夫の余地はありそうです。

実は先日、「カキ・ホタテガイの科学」という本(ISBN: 978-4-254-48503-5)を読みました。この本はホタテ養殖についても書かれていましたが、実物を見ることで新たな学びも多くありました。

この本にはIT化による提案は書かれていませんでしたが、私は水質、水温、気温、日照度を測るIoTデバイスを用いればホタテの生育管理ができるのでは、と思っていました。

ところが、実際の現場を見ると、それだけではすまされないと感じました。特に重要なのは、水中に垂直に下げたロープの位置、つまり水深との関係です。

ただし他にも難しい点があります。

例えば、個体ごとにどうやってタグをつけるか。そのタグは、無数のワレカラが群がっても正常に動作するか、水中で錆びないデバイスは可能か、水中から安定した電波は飛ばせるのか。考えることは多いです。

また、浮玉にそうした通信機能付きデバイスをつけても、確かな通信確保には相当な回数のテストが必要になるでしょう。

さて、仕事はひとまず置いておきます。

船の上で殻を開けていただき、食べたホタテの美味しかったこと!塩味が効いていて、本当にジューシーでみずみずしく、新鮮そのもの。

水揚げされて数分の、まさに獲れたての味は最高です。

この時に伺ったのが、養殖物と天然物のホタテの違いです。

食感が違うそうです。

天然ものは動き回っているため筋肉質で歯ごたえがある。養殖物は常にぶら下がっているため柔らかい食感とのこと。

実際、小屋に戻ったあと両方を食べさせてもらいましたが、私にもはっきりその違いがわかりました。

食感は違っても、味はどちらも絶品。もう養殖か天然かは好みの問題だと思いました。それほど美味しかったです。

そして私たちにそうやって振る舞ってくださる手際がまた素晴らしい。瞬時に殻を開け、殻の表面を削ぎ取り、殻をお皿に見立てて貝柱だけを残す。

もともと何年もホタテ漁に従事してきた漁師さんなら、熟練していて当然なのかもしれません。

ですが、相田さんはつい最近までカーリングの日本代表にも選ばれるほどの方で、親がホタテ漁師だから幼い頃から教わっていたのでしょうが、その手さばきはまさに漁師でした。

船の運転、ホタテのさばき方、そして漁師として必要な事前準備、法的知識、さらに商流上の知識。

まさにかっこいいなぁと言うしかありません。

サロマ湖の上でこんな体験ができたことに感謝です。

相田水産ホームページ

皆さんと再び港へ戻りました。

縦のロープ一本分のホタテを詰めて。

私はあまりにも興味深くて、ワレカラが蠢く様子をずっと眺めていました。

なんて興味深い生物なのだろう、と。

世の中にはまだ見知らぬ生物がいる。そんな当たり前のこと、生きている海のたくましさを学んだように思います。

港に戻った後も、さまざまにもてなしていただきました。

なんと、出港前にご飯を炊いて用意してくださっていたサプライズ。なんて素晴らしい。

ご飯にホタテをのせ、バターをつけて食べる。なんと贅沢。

この時に、養殖と天然物の違いを味わわせてもらいました。

さらにはホタテの網焼き。パカッと殻が開き、そこには美味しそうな身が。

至れり尽くせりとはこういうことを言うのでしょうね。

一緒に参加されていた流通系の林さんからは催事やツアーについて興味深い質問が。また、イミュー社の黒田さんからは水産で地方創生に取り組む事例についてのご質問がありました。

そのどちらも私の携わっていない仕事であり、興味深い。それとともに、こういうつながりからご縁が生まれる例も多く見ていますので、素晴らしいなと思いました。

今回伺ってみて思ったこと。それはホタテは東京の海では獲れないということです。札幌でも無理。この地でしか獲れません。

ということは、相田さんや伊藤さんのような生産者にとって、生活の基盤はこの常呂なのです。

生活を守るには街が機能しなければなりません。

常呂も北見も網走も街としてこれからも存続が必要です。

前の晩、衝撃を受けた網走の夜の衰退。これをそのまま放っておくと、街として本当に存続ができない限界集落になってしまいます。

道東の都市は帯広と釧路だけでいいのか?

そんなことはありません。それでは漁師の方の生活が成り立ちません。やはり漁村部も存続させなければ。

これをなんとかしなければならない。

では、私にできることはないのか。

ここ数年の活動の中で、私自身には地方創生をメインに据えて動くだけの能力も時間もないことがよくわかりました。結局、私はITでしか貢献できません。

今回もご一緒した琴絵さんにご紹介いただいた「ちいクラ」の活動や、同じくご縁をいただいているノーコード推進協会など、山梨では様々な活動が軌道に乗りつつあります。

今後、地方への関わり方は、私自身が経営者として会社にいるオーガナイザーの支援をしたり、自分のITスキルを活かして効率化に貢献したり、必要に応じて地元の会社と連携してIT化を進める――。こういうやり方が望ましいと思っています。

CLS道東に臨むにあたり、その辺りの整理ができたのは良かったと思います。

サロマ湖の上で、皆さんとホタテ収穫ができた体験に感謝します。相田さんご夫妻、伊藤さん、そして一緒に参加した琴絵さん、林さん、黒田さん、西村さんに感謝!

この後、琴絵さんの車で釧路へ。ご好意で私も同乗させてもらいました。

途中、網走の美味しいジェラート屋に立ち寄り、美幌峠にも寄って道東の景色を満喫しました。

ただの居候では申し訳ないので、帰りは運転を買って出ました。

CLS道東の前夜祭や本編、遠足については、また別の記事に続きます。

コメント