著者がノーベル賞を受賞したことは実に喜ばしいニュースだった。

それまでにも何冊か著者の作品を読んできた私。

著者の作品に通ずるどことなく薄暗い雰囲気にスコットランドの荒涼とした土地を勝手に思い描いていた。

私にとって憧れの地、スコットランド。その地を日本人である著者が描くとこのように表現されるのかという発見。それが、私を著者の作品に惹きつける。

著者は5歳の時、父の仕事の都合で渡英したという。そして、それ以来、当地に在住している。現地の方と結婚し、イギリスに帰化した。

小説も英語で著し、長年にわたって英国に住んでいることから、著者が英国文化になじんでいることは明らかだ。

だが、著者の両親は日本人だという。だから、日本人の感性はまぎれもなく持っているに違いない。

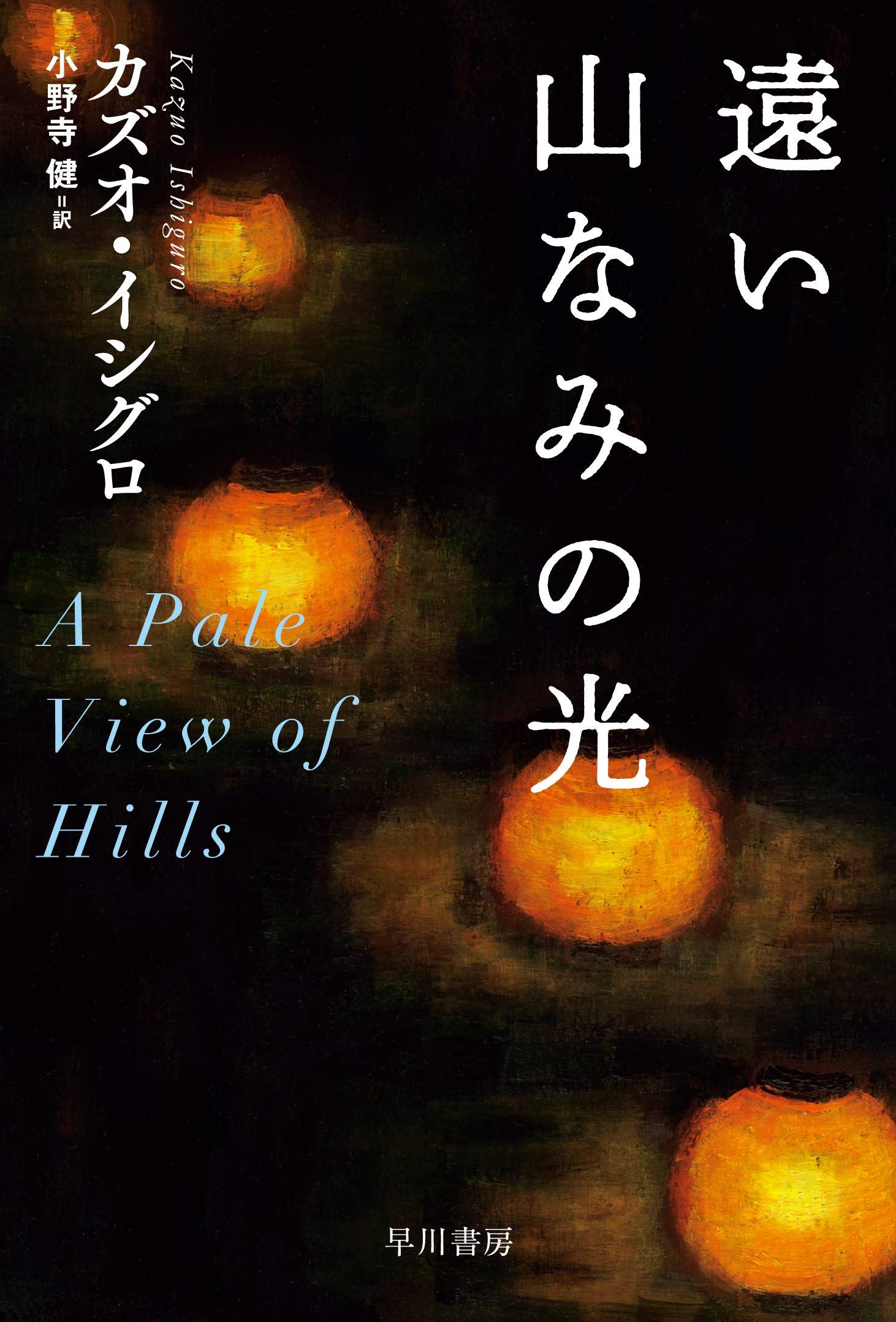

本書は著者の長編デビューを果たした作品だという。

その作品のモチーフに著者が幼い頃に過ごした長崎を選んだのはどういう理由だろうか。著者が異国で生きていくにあたり、日本を描いておかねば、と思ったのだろうか。それとも、テーマとして最も扱いやすかったのが祖国の暮らしなのだろうか。

本書で描かれたテーマはとても興味深い。

本書は二つの時間軸が並べながら描かれている。

イギリスに住む悦子の内面を描きながら、悦子の回想として日本での暮らしを描く。

イギリスで長い間、暮らしている悦子。彼女は、長女の景子を自殺によって失い、気持ちの沈んだ日々を過ごしている。

英国人の夫との間に生まれたニキは自己を強く主張する娘として、悦子と対等の口を利く。

ニキと景子の何が違うのか。景子が自殺への道を選んでしまった原因は何か。読者はこの疑問を抱きながら読み進めてゆくことだろう。

かつて悦子は長崎に住んでいた。長崎での夫との結婚生活は、お腹に子を宿していたのにもかかわらず、仲が睦まじいとはいい難い。

なぜ悦子が夫と別れ、渡英したのか。その辺の事情は本書ではわずかにほのめかされるだけだ。最後までその詳細が語られることはない。その経験が、景子のメンタルにその経験がどう影響したのかについても。

そもそも、日本での日々が描かれる際、妊娠中の子が景子であることは一度も言及されない。

著者は英国での描写より日本での描写に重きを置いている。

長崎での悦子にとって欠かせない人物として登場するのが、悦子が近所で知り合った佐知子と万里子の母娘だ。自我が強く、見栄と虚勢を張る佐知子と、母に振り回される大人しい万里子。

悦子は、佐知子が語る未来への根拠のない望みに疑問を抱きつつ、万里子に目をかけている。佐知子が語る米国男性との暮らしや、万里子も連れてアメリカに移住するとの身勝手な論理に閉口しながら、万里子のことが放って置けずに付き合いを続けている。

後年、イギリスに住む悦子が万里子を思い起こす描写はない。悦子は景子の自殺をきっかけとした気の塞ぎに手いっぱいのままだ。

だが、本書を読み進めていくにつれ、読者にはある思いが湧き起こるはずだ。ひょっとして、景子とは万里子のことではないか、と。そんな錯覚が徐々に膨れ上がってゆく。

景子は、日本に住んでいた時に悦子が腹に宿していた娘のことであり、万里子とは違うはず。だが、万里子の世を諦めたような頑なな態度は、自殺した景子のイメージに容易に結びつく。もちろん、それが著者のねらいなのだろう。

さらに原作では景子=万里子、悦子=佐知子を同じくするような描写があるという。本作ではそのあたりは意図的にぼやかされているようだ。

著者は後ろ向きの景子と万里子、そして前のめりの佐知子とニキを対比することで、日本と英国の間に横たわる文化の差を描き分けている。

そこには著者の実体験が投影されていると思われる。冒頭にも述べたとおり、著者は幼い頃、景子と同じように渡英した。

著者の場合、英国での生活にうまく溶け込むことができたようだ。だが、著者にしかわからない悩みもあったことだろう。そして、景子のように実際に苦しい経験に苛まれた方もいるはずだ。私は本書を読み、かつて夏目漱石が英国留学で深刻な鬱に陥った故事を思い出した。

著者は、異文化になじむことの難しさと、それによって起こりうる悲劇を景子の運命として描く。

その悲劇は、娘のことを考えずに、ただ未来だけしか見ない佐知子が万里子に強いている運命としてほのめかされる。佐知子の娘への姿に批判的な悦子の思い。その思いは、間接的に景子の運命にも影響を与えた自らへの責めとしてつながっている。

だが、佐知子にも同情すべき点はある。

それは当時の長崎が置かれた現実を考えればたやすく理解できる。戦後もすぐの長崎といえば、原爆を抜きにして考えられない。

本書には、原爆の惨禍や復興など原爆自体について言及されることはない。だが、本書の至るところに空襲や原爆が与えた影響が見え隠れしている。

ようやく原爆の被害が復興へと進みつつある長崎においてもなお、葬式の知らせは届き、暮らし向きは楽にならない。佐知子の目が外国への暮らしに向いてしまうのもわかる。

当時の日本は、戦時中の反動もあり、海外への思いはより強かったことだろう。

だが、もし渡英できたとしても新たな文化を受け入れる必要がある。異国への憧れだけならよいが、それを実際に移住として実行する間には大きな違いがある。

その時に生じるのは異文化になじむことの難しさ。

本書では景子が何に悩んでいたのかは一切描かれない。景子が何に悩んでいたのか。だが、異文化へなじめなかったと想像はできる。

そこには異文化の間に横たわる断絶がある。その断絶を乗り越えなければ苦しむしかない。断絶の幅は広い。それは考えを変えるだけでは済まない痛みを伴うことだろう。

本書には、価値が変わったことによって痛めつけられた人物がもう一人登場する。それは悦子の長崎での義父である緒方さんだ。

戦時中に軍部によって喧伝された八紘一宇の理想を信じ、翼賛体制に協賛した緒方さん。だが、戦後には戦時中の軍国主義は悪とされ、急激に観念の転換を強いられた。緒方さんは古い価値にしがみつき、世間との断絶はますますひどくなっていく。周りからはその古さを笑われ、糾弾される。

緒方さんの姿を通して著者が描きたいのは、染みついた考えをたやすく切り替えることの難しさだ。世代と文化、民族の間で価値は簡単に変わる。そして時間とともに新陳代謝される。だが、本人に染みついた考え方を変えることは簡単ではない。

日本からイギリスへの渡航には隔てられた距離と文化の差を乗り越えなければならない。そして、戦前から戦後の思想の切り替えは時間の差を乗り越えなければ。それらは代償と呼ぶには厳しい運命を当人に課す。景子や緒方さんのように。

そうした代償を引き換えとして得られる未来とは何か。そこに喜ばしい未来はあるのか。

それは誰にもわからない。

それでも、淡くかすかな光を求め、人は生きようともがく。本書の現在である「A Pale View of Hills」とは、まさにその淡い希望を示していると思う。

一方で「A Pale View of Hills」には別の意味も取れる。

かつて東洋の一角に光った原爆の鮮烈な光が、時間によって少しずつ淡くかすかになりつつある様子。それを著者はタイトルに込めたのではないだろうか。

今を生きる人にとって、時間の流れはじれったいほどにゆっくりとしている。しかし、時間と空間がもたらすしきたりや考えの変化は人に苦しみをもたらす。だが、後から過去を振り返ると、苦しかった変化は淡くかすかにしか感じられなくなる。それこそが人生の本質。

本書のタイトルからは、そうした著者の思いが感じられる。

本書の役者を務めた小野寺健氏のあとがきも本書の内容を見事に解説しており、読み応えがある。

さらに、作家の池澤夏樹氏による解説は必読だ。

氏は、日本人が英語で著した会話を日本語に訳するにあたって生じる微妙な表現の差を指摘している。その難しい作業を成し遂げた小野寺氏への称賛も含め、見事な解説だと思う。

原書で本書を読めない私のようなものにとって、氏の解説はありがたかった。

‘2019/11/5-2019/11/9

コメント