私の家のすぐ近くを鎌倉街道が通っている。

林を抜ける切り通しと井戸の跡がよく残っており、往時の鎌倉街道の姿をしのぶことのできる場所だ。

ここを訪れるたびに、鎌倉と地方を往来した武士たちの姿がたやすく思い浮かべられる。そのため、私も折に触れて散歩で立ち寄っている。

私の家から車で鎌倉街道を少し北に向かえば、多摩川を渡る関戸橋に至る。そこには関戸の史跡が残されている。さらに北へ向かうと、分倍河原の合戦が行われた地があり、石碑も建てられている。分倍河原の駅前には、騎馬にまたがった新田義貞公の勇壮な像が立ち、往時の勇姿を今に伝えている。

逆に私の家から鎌倉街道を少し南に下ると井出の沢の合戦場があり、菅原神社の境内に碑が残されている。どれもが新田義貞公の合戦場として今に残されている。

一方、私の母は福井の出身だが、新田義貞公がなくなったのは母が通っていた藤島高校のすぐ近く。そして、新田義貞公とともに南北朝の時代を駆け抜けた楠木正成公が戦死したのは、神戸の湊川。私の出身地西宮にほど近い。

そんなふうに考えると、私と新田義貞公のご縁はいろいろとつながっているようだ。特に、鎌倉街道に近い今の家に住んでからはそれを強く感じる。一度は新田氏が出た地である新田庄を始め、新田義貞公にまつわる史跡はめぐってみたいと思っていた。

新田義貞公が活躍した南北朝時代。

太平記で知られるこの時代は、戦国時代にも劣らぬほど縦横無尽に兵たちが駆け回り、政局が目まぐるしく動いていた。

むしろ、各大名の群雄割拠と小競り合いの色が強く、時代の終盤になってようやく流れが太くなった戦国時代よりも、平泉、鎌倉、福井、京都、吉野、神戸、隠岐、福岡と日本各地を狭しと舞台としたこの時代の方が、より政局のうねりが太く能動的だったのでは、とさえ思っている。

ところが、私は今まで南北朝時代を取り上げた本はあまり読んでこなかった。太平記もまだ読んでいない。

戦国時代があらかた語りつくされたように思える昨今、南北朝に関する歴史、それも新田義貞公に関する本を読んでみるのも悪くないと思った。

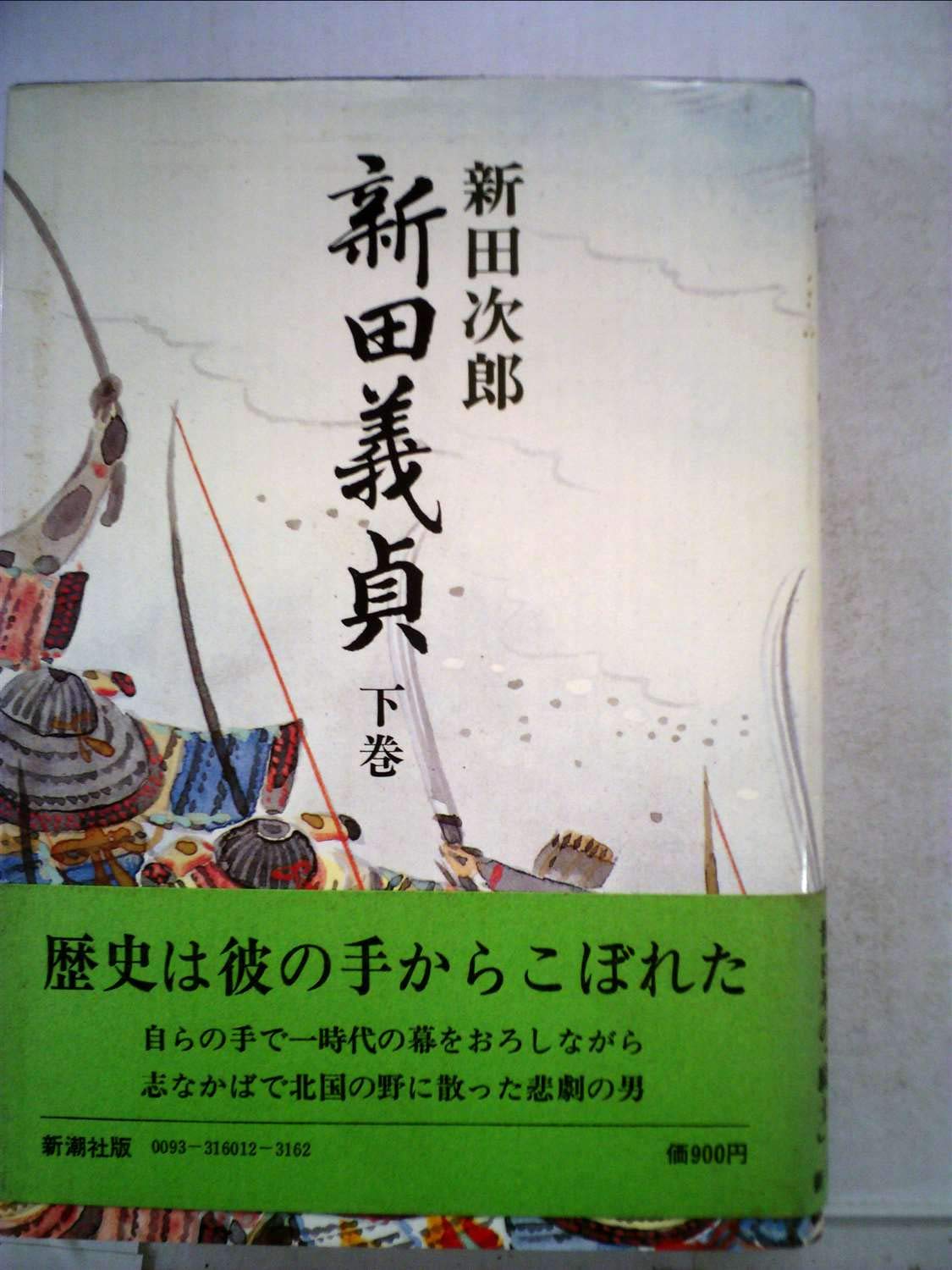

著者のペンネームは名字が同じ新田氏だ。もちろん、著者の文名は広く知られており、著者の筆名の新田は出身地の場所を取っていて、新田義貞公に連なる一族ではないことも知られている。

同族ではなくても、著者も同姓のよしみで新田義貞公を扱ってみたいと思ったのだろう。本書に取り組む著者の意気込みが感じられる。

もともと、著者が描く時代小説には一定の水準が保たれている。私も、それを期待して読み始めた。

そもそも私は、新田義貞公の幼少期について何も知らない。

ある日突然、上野の国から颯爽と現れ、鎌倉を鮮やかに奪い取り、北条一族の支配する鎌倉を滅亡に追いやった。そして後に足利尊氏との戦いに敗れ、福井の灯明寺畷であえなく戦死した。

私が持っていた新田義貞公に関する知識とはそれぐらいだ。

本書を読んで思うこと。

それは南北朝時代とは、まだ朝廷、そして天皇の威光が思いのほか強かったということだ。時代をあらわす言葉に朝廷の一字が使われている事でもそれは明らか。

源頼朝が鎌倉幕府を開いて以降、朝廷は政の表に立たず、あくまでも権威としてのみ存在してきた。そして実際の政事は武士が実権を握ってきた。朝廷に政治の実権を取り戻す試みが、承久の変の結果、後鳥羽上皇などの流罪によって頓挫すると、武士の支配は盤石のものになった。私たちはそう習って来た。

特に、文永・弘安の役で元寇を撃退した鎌倉幕府と、それを束ねる北条家の威光は、朝廷の権威をより貶めたと思っていた。

ところが、鎌倉時代の末期とは、後醍醐天皇や朝廷の意向が、思いのほか強いことがわかる。特に、東国や上野の地にあっては、朝廷の勅旨や勅令、勅許は絶対的な力を持っていた。

いかな北条家といえども、天皇に対しては表立って楯突くこともままならず、それが北条家の支配を揺るがす輩の跳梁を許していた。

建武の新政が一度は成功したのも、朝廷の権威が失われていなかったからと言える。

もう一つ、本書で学んだ事。

それは、源氏の棟梁という地位の重みだ。家の棟梁を尊ぶ風潮。

本書は、そうした当時の武士たちの価値観を理解しなければ、共感しづらい。

新田氏にとっては、源氏の棟梁が足利氏にあるのか、それとも新田氏なのかという問題が何においても重要であること。

そうした事実を知らないと、本書における新田義貞公の行動は、少々間の抜けたものに映ってしまう。それは足利尊氏の行動にも言えることだ。

また、度重なる倒幕運動が露見したにもかかわらず、なぜ北条氏は後醍醐天皇に対し死罪も含めた強い姿勢で望めなかったのかと言う疑問。それも、朝廷の権威が損なわれていなかった時代の流れを知ってはじめて理解できる。

本書において、当時の価値基準は私たちのそれとは違っていたことと、その観念が世にいきわたっていた現実は踏まえておく必要がある。

一所懸命や、いざ鎌倉といった今も残る言葉に込められていた思い。それは現代の私たちからみるとはるかに強く本邦を支配していたはずだ。

また、女性の運命がはかなきものであったことも当時の世相の特徴だ。

本書には、新田義貞公を通りすぎていった幾人もの女性が登場する。初恋の女性は、北条得宗家の側室となり、新田義貞公の最初の縁組相手は、家柄のために正妻となることを許されず、側室として扱われた。後に正妻として迎えられた筑波の小田氏の娘すら、新田義貞公の亡き後の運命は描かれていない。

新田義貞公は鎌倉を落とした後、京都に軍役で呼ばれる。そして、その後の足利尊氏との絶え間ない争いに明け暮れるようになったまま、とうとう上野の新田庄には帰れない。

そして、新田庄に残された人々のその後は描かれずに終わる。

本書で悪しざまに描かれているのは、北条得宗家と公家だ。

建武の新政と称される私たちが日本史の授業で習う政治の改革も、後醍醐天皇の意思のみがすべてであり、公家に矜持はなく、それどころか武士を自分たちにとっての手足となる駒としか考えていなかった。

そんな公家たちに翻弄され、いいように使われた新田義貞公の運命。哀れに感じられる。新田義貞公が変わりゆく時代の犠牲者として今もとらえられているのも順当かもしれない。

本書には特徴がある。それは、各章の終わりに著者自身による取材ノートが挟まれていることだ。

取材した地の様子や史書を著者がどう解釈したかなど、執筆当時に抱いた著者の感想が記されている。

著者の取材は昭和五十年前後に集中しているが、中には著者が戦前に訪れた際の感想も挟まれ、開発によって失われる前の史跡の様子を色濃く残す貴重な証言となっている。

各章ごとにそうしたノートが挟まれることを、話の流れを切る邪魔と感じる向きもあるだろう。

だが、当時の価値観が理解しづらい現代からすると、著者の適切な解説は役に立つ。

‘2019/7/5-2019/7/6

コメント