公開から、長らく見に行けずにいた本作。が、ようやく仕事が一段落しかけたので、公開が終わる前に劇場で見ることができた。間に合ってよかったと思う。

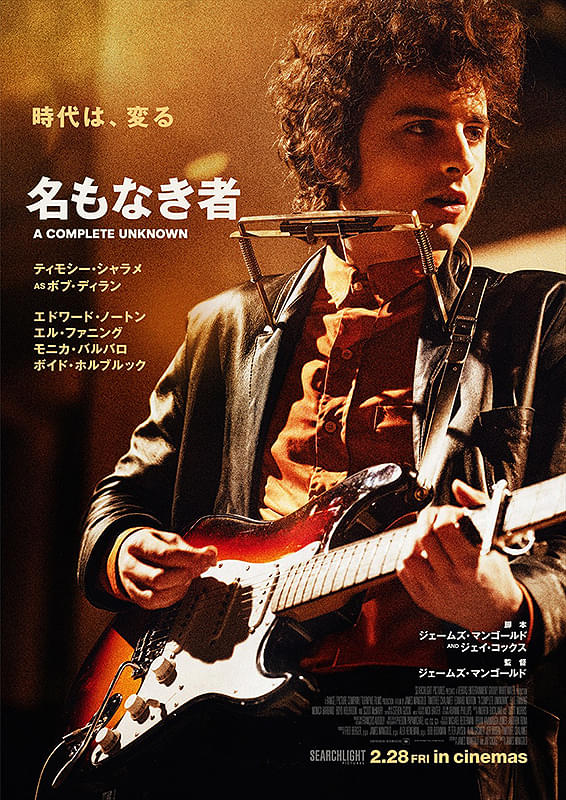

本作は、ボブ・ディランのセンセーショナルなデビューから、音楽史の語り草となった1965年のニューポート・フォーク・フェスティバルでの反逆までの数年間を描いている。

その当時のボブ・ディランとは、フォークミュージックの若きリーダーであり、次の時代を担うヒーローだった。

ビートルズが音楽シーンを席巻する前、ボブ・ディランに対するファンの熱狂はビートルマニアに負けず劣らず凄まじかったと聞く。

「聞く」と書いたが、私はもちろんボブ・ディランの全盛期を知らない。

それどころか、私はボブ・ディランの音楽にそれほど深く親しんでいるわけではない。

少し、自分語りを入れる。

私が洋楽にはまったのは1989年のこと。すでにその時、ボブ・ディランは過去の人扱いだった。

その当時のボブ・ディランとは私にとって、トラヴェリング・ウィルベリーズのメンバーの一人でしかなかった。またはその後、洋楽のメディアに触れ始めてすぐに見た「We Are The World」で癖のあるボーカルを披露する存在だった。

洋楽に出会った頃の興奮の日々において、ボブ・ディランとはほぼ関わりのないミュージシャンとして認識しており、登場時のセンセーショナルな騒ぎも蓄積した過去の知識の一部分でしかなかった。高校生の私が旺盛に聞きかじった音楽知識の断片として。

それもそのはず。高校時代の私がバイブルとしていた「ビルボード・ナンバー1・ヒット」という分厚い本には、No.1ヒットを出していないボブ・ディランは取り上げられていなかったのだ。

つまり、私にボブ・ディランを知る機会はなかった。

そして大学に入り、卒業した私は、プログレやワールドミュージックの方面に走り、とうとうフォークミュージックには門外漢のままだった。

その後、十数年が経った。

私は某開発現場のPMOとして疲弊していた。そこで仕事中に無になって現実を凌ぐため、名曲の歌詞を暗記する営みに逃避していた。

その時、最初の一曲として選んだのが「Blowin’ In The Wind」である。

本作でもボブ・ディランとジョーン・バエズが「Blowin’ In The Wind」をハモるシーンがある。そのシーンをみて鳥肌が立った。

疲弊していた当時、私がどういう理由で「Blowin’ In The Wind」を選んだのかよく覚えていない。おそらく、シンプルな音楽にメッセージ性の強い曲であるからふさわしいと思ったのだろう。

または、詩を暗記する高尚な営みには「Blowin’ In The Wind」がふさわしいと思ったのか。

フォーク音楽とは、民族的という意味を含んでいる。そして、本作で描かれた時代には、プロテストソングや反戦歌として脚光を浴びていた。つまり、当時の政府や権力への反逆としての性格が求められながら、保守的な意味合いを持つ矛盾した存在だった。

元々フォークミュージックとは相反する概念を孕んでいるのだ。ということは、アコースティックじゃなければ、と思い込みを託す存在ではない。

本作の冒頭、ボブ・ディランとピート・シーガーが出会ってすぐに語らうシーンがある。そこでロックも好きとボブ・ディランは話す。その台詞が将来の二人の決別を暗示しているのは、そもそもフォーク・ミュージックに固定観念を持つことがおかしいという考えの一端だ。

フォーク音楽は好きだが、一つの枠に嵌められるのは真っ平ごめん。そんなボブ・ディランの反骨を理解せず、フォーク音楽の若きリーダーとして持ち上げてしまった周囲の誤算がここですでに露呈している。

フォークとは自分の意見を表明する手段。そして人は変わり、時代も変わる。「The Times They Are a-Changin’」である。それなのに同じ歌詞を何度も繰り返し歌わされるその退屈。同じ歌詞を繰り返し歌うことは自分の意見でもなんでもない。ボブ・ディランが反逆、つまりプロテストするのは当然の帰結だともいえる。

本作にはフォークがなぜこれほどまでにムーブメントになったのか、それを解き明かすため、60年代のアメリカが描かれている。ケネディ大統領暗殺、キューバ危機。そうしたそこはかとない不安。第二次大戦の処理とその後の黄金の50年代。それが終わりを迎え、世界は終わってしまう切迫した当時の空気。その背景があってこそ、フォーク・ミュージックが大衆に支持されたのであろう。

後世の私たちは、キューバ危機が米ソ間の一触即発の状態で、まさに核戦争一歩手前だったことを知識で知っている。が、一夜を過ぎ、朝を迎えたことがどれほど当時の人々を安堵させたのかについては、実感として持っていない。無事に朝を迎えられたことを人々に感謝させたほどの状況とは、果たしてどのような切羽詰まった局面だったのか。本作で描かれたキューバ危機とは、後世の私にその切迫度を教えてくれた。

キューバ危機の真っ最中、前夜に「Masters of War」をライブハウスで歌うボブ・ディランの演奏シーンが、当時の空気とフォークの位置付けを表していて興味深い。

そして、それこそがフォークがなぜその後に退潮し、ボブ・ディランが80年代には過去の人に落ちていったのかの答えになっていると感じた。

本作を見る少し前に「ボブ・ディラン自伝」を読んだ。

そこでは、デビューまでのきっかけなどが語られている。また、名声によってストレスを受け、家庭だけを大事にしたくても思うようにならない現実へのいら立ちが綴られている。

そこには栄光を駆け上がる高揚した気分が少しも表明されていない。本作もそう。得意満面でメディアにインタビューされる姿やチヤホヤされる様子も描かれない。むしろ、急な身上の変化に戸惑う姿だけが映し出される。

自伝では、60年代の名作アルバム群や名曲の数々がどのように生まれたかについては、ほぼ語られずに済まされている一方、本作には重要な曲たちがつま弾かれ、人々に披露される経過が描かれている。つまり創作のリアルを描いているのが本作だ。

その様子を演じるティモシー・シャラメの演奏や歌が素晴らしい。本作はとにかく彼の名演に尽きると言っても過言ではない。

ここで言う名演とは、ボブ・ディランをそっくりに扮した演技もそうだが、彼自身の演奏や演技への賞賛でもある。

本作で描かれるボブ・ディランとは、ショー・ビジネス界隈で浴びる名声に渇望しておらず、むしろ過度な注目に閉口する人物である。ところが、望んでいないのに、急激にスターダムに取り上げられていくことに困惑する。その様子が描かれている。それを演じるのはティモシー・シャラメ。

最後のクレジットでもAll Bob Dylan’s Songs performed by Timothée Chalametとクレジットされていた。すべての曲を吹き替えではなく、本人が歌っているという。そしてその歌声がまたそっくりなのだから素晴らしい。

おそらくは、CGなどの小癪な技術に頼らず、ギター演奏なども実際に撮影したものが使われているのだろう。見事と言うしかない。

比較対象として適当ではないかもしれないが、かの「ボヘミアン・ラプソディ」が歌声は故フレディ・マーキュリーのものを使わざるを得なかったのに対して、潔い。

おそらく今のAIの技術やCGを使えば、ボブ・ディランが若かりし日の映像を再現し、演出もできたはず。ところがそれをせず、演者の演技にすべてをゆだねた点に本作の価値はあると感じた。

パンフレットによると、ティモシー・シャラメはコロナ禍で生じた時間を活用し、10,000時間もギターやハーモニカ、そしてボイス・トレーニングに費やしたそうだ。その努力こそが、AIに対して映画作成者がなしうる一つの回答なのだろう。

もしフォークソングという音楽ジャンルが、反骨やプロテスト精神によって一時代を画したとすれば、今の私たちに何を訴求できるのか。

それはいうまでもなく、AIによって揺らぐ風潮への反骨であるべきだろう。

表現を全てAIに委ねるのではなく、役者として全うできることを表現する。それこそが役者の存在意義であり、当時のボブ・ディランが想いを歌に乗せた思想の正当な後継者としてなしうることだろう。

ボブ・ディランは本作に協力したそうだが、まさにそうした思いを共有したからではないだろうか。

ノーベル文学賞を受けたからでもなく、数十年ぶりにグラミー賞を受賞したからでもない。ましてや、何十年ぶりにナンバーワンヒットを送り出したからではない。

今の時代は、世界の滅亡を目前としたあの頃と被っている部分が多い。

私達が本作から受け取るべきは、AIの台頭にもかかわらず、人として意見を表明し、権力や時流に流されない反骨の精神であるのは確かだ。

私もコロナになってから、70年代に活動した洋楽アーティストの全曲を聴きなおす活動を続けている。ボブ・ディランを聞きなおし、その反骨精神と名声になびかない強さにあやかろうと思う。

‘2025/4/12 ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい

コメント