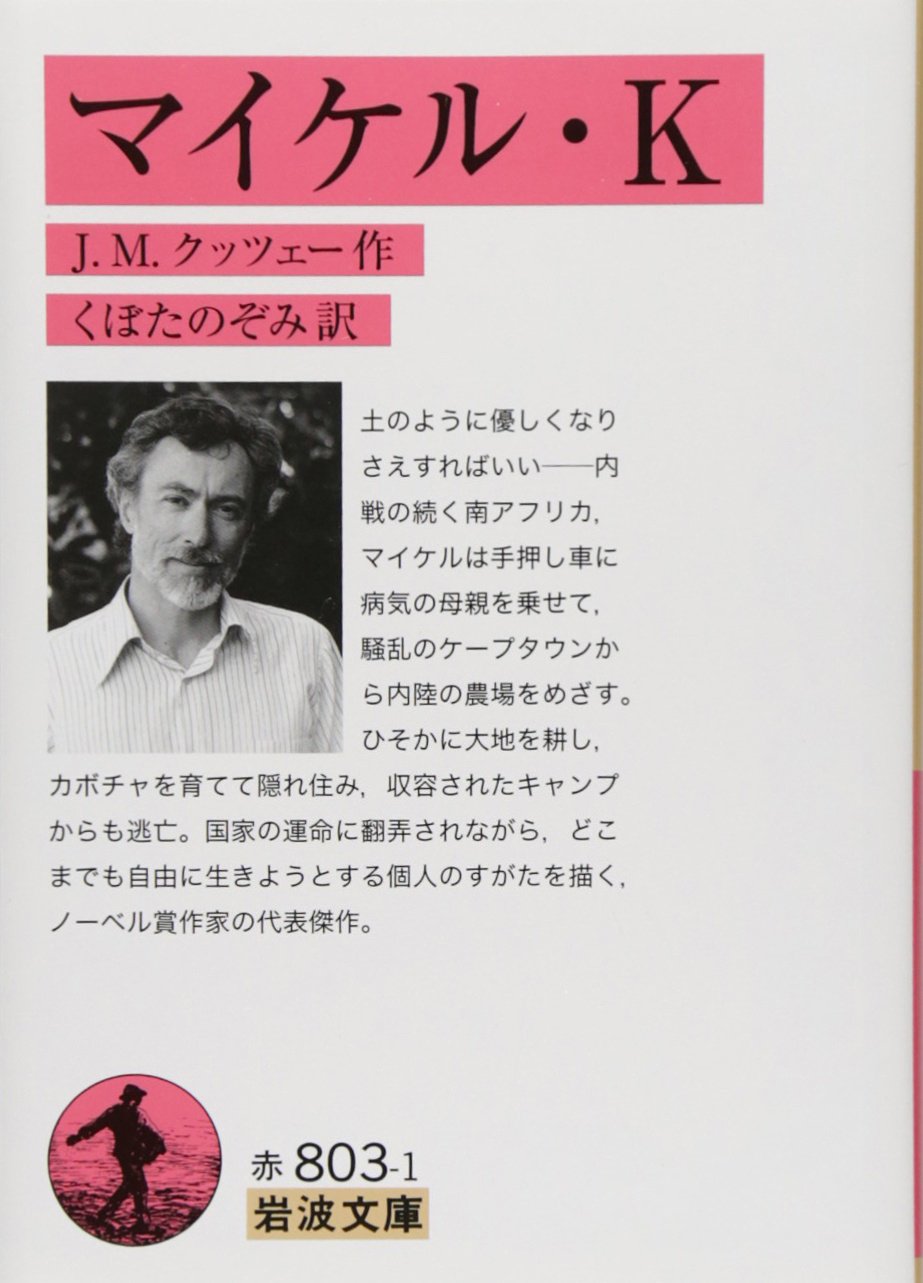

生きることの本質とは何か。人は一人で生きていけるのか。

本書が語っていることは、それに尽きる。

政治が不安定な上、頻繁に内戦のおこる南アフリカ。その過酷な自然は、人に試練を課す。

そうした不条理な現実を、主人公マイケル・Kは生きる。そして内戦で荒廃した国を歩く。

そこに生きる庶民は、毎日を生き抜く目的だけに費やしている。

文化や享楽を楽しむどころではない。娯楽など知らずに生きている。本書には余暇を楽しむ庶民の姿はほぼ見られない。

マイケル・Kもまた、娯楽を知らない。彼はただ日々を生きることに汲々としている。生の目的を、ただ生き抜くことだけにおいた人物として描かれる。

主人公マイケル・Kは組織になじめない。人とものコミュニケーションがうまく取れず、一人で生きる道を選ぶ。彼は孤独を友とし、世界を独力で生きようとする。

娯楽や文化とは、集団と組織にあって育まれるもの。それゆえ、孤独で生きるマイケル・Kが娯楽や文化に触れることはない。

マイケル・Kが主人公である本書に、生きる楽しみや生の謳歌を感じさせる要素は希薄だ。

マイケル・Kが孤独である象徴は名前に現れる。本書のなかで、保護されたマイケルを難民キャンプで見知っていた警官がマイケル・Kをマイケルズと呼ぶ下りがある。その警官は、難民キャンプではマイケル・Kがマイケルズと呼ばれていたこと、なのにここではマイケルと名乗っていることを指摘する。

その挿話は、マイケル・Kが組織ではなく個人で生きる人物であることを示している。

コミュニティのなかでは、娯楽や文化に触れる機会もあるだろう。だが、一人で生きるマイケル・Kが娯楽や文化を見いだすことは難しい。

マイケル・Kは個人で生きる道を選ぶ。そのことによって彼は仲間からの助けを得る機会を失った。

マイケル・Kは自給自足で生き抜くしかなくなる。そこでマイケル・Kは自分の力で道を切り開く。耕作し、収穫し、狩猟する。

その姿は、生の本質そのものだ。

平和を享受し、バーチャルな世界が現実を侵食しつつあるわが国では、生きることの本質がどこにあるのか見えにくい。

本書において、老いた母を手押し車に乗せ、当て所もなくさまようマイケル・Kの姿。彼にとって生きる目的は曖昧だ。それだけに、かえって生きる意味が明確になっている。

迫害からの自由。生存が脅かされているからこそ、生き延びたい。その姿は生の本能に忠実だ。

母を亡くした後、一人で生きていこうとするマイケル・Kの姿からは、生への渇望が強く感じられる。目的はただ生き抜くことのみ。

南アフリカのように内戦が国を覆い、あらゆる人に自由が制限されている場所。そうした場所では何のために生きるのか。

そこでは、生の意味は生き抜くことのみに絞られる。

むしろ、内戦によって生の価値が著しく損なわれたからこそ、当人にとっての生がより切実となる。

戦争や災害時には平時よりも自殺者が少なくなる、との通説はよく知られている。本書を読んでいるとその通説が正しいように思えてくる。

傍観者から見ると、戦争の際には生の価値は低いように思える。死は多くの死者数に埋もれ、統計となるからだ。

彼はまるで石だ。そもそも時というものが始まって以来、黙々と自分のことだけを心にかけてきた小石みたいだ。その小石がいま突然、拾い上げられ、でたらめに手から手へ放られていく。一個の固い小さな石。周囲のことなどほとんど気づかず、そのなかに、内部の生活に閉じこもっている。こんな施設もキャンプも病院も、どんなところも、石のようにやりすごす。戦争の内部を縫って。みずから生むこともなく、まだ生まれてもいない生き物(209P)。

「自分に中身をあたえてみろ、なあ、さもないときみはだれにも知られずにこの世からずり落ちてしまうことになるぞ。戦争が終わり、差を出すために巨大な数の引き算が行われるとき、きみはその数表を構成する数字の一単位にすぎなくなってしまうぞ。ただの死者の一人になりたくないだろ?生きていたいだろ?だったら、話すんだ、自分の声を人に聞かせろ、君の話を語れ!」(218P)

戦争はあまりにも膨大な死者を生み出すため、外から見ると一人一人の死に思いが至らなくなる。ところが戦争に巻き込まれた当人にとっては、死に直面したことで生きる意味が迫ってくる。生き抜く。

死を間近にしてはじめて、人ははじめて生きることに執心する。もしそのような相反する関係が成立するのだとすれば、生とはなんと矛盾に満ちた営みだろうか。

本書が書かれた当時の南アフリカでは、アパルトヘイトがまかり通っていた。

漫然と生きることが許されないばかりか、強制的に分別され、差別と選別が当たり前の現実。

その現実において、一人で生きることを選ぶマイケル・Kのような生き方は異質だ。

戦争は一人の個性を全体に埋もれさせる。または、埋もれることを強いる。兵士は軍隊に同化することを強制され、住民は銃後の名のもとに国への奉仕に組み込まれる。そして死ねば巨大な統計の数字となる。なんという不条理なことだろう。

本書は、マイケル・Kという一人の男に焦点を当てる。独力で生きようとする男に焦点を当てる。彼の内面から、または外からの視点から。

マイケル・Kを通して描かれるのは、戦争という巨大な悲劇で生きることの意味だ。

生きることの本質とは何か。人は一人で生きていけるのか。それを追求した本書は偉大だ。

‘2019/10/24-2019/10/28

コメント